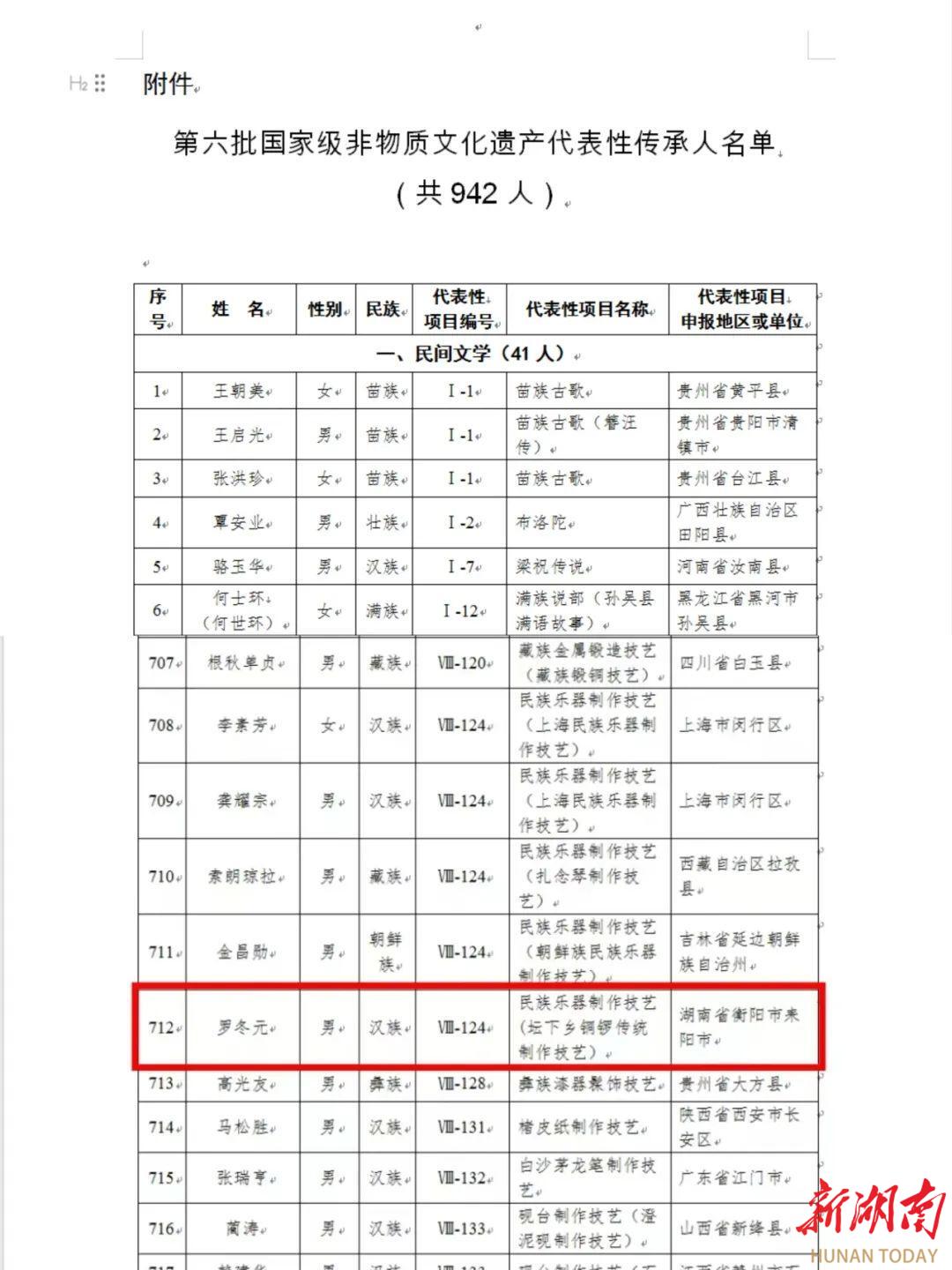

华声在线3月28日讯(通讯员 资一帆)今年3月,文化和旅游部公布第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,湖南省耒阳市坛下乡铜锣制作技艺传承人罗冬元入选。这位年逾古稀的老匠人,用半个世纪的传承与创新,将千年铜锣技艺从深山作坊推向国际舞台,书写了一段非遗传承与创新的传奇篇章。

坛下乡铜锣制作技艺传承人罗冬元入选文化和旅游部公布第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单

坚守传承,千年技艺的匠心守护

坛下乡铜锣制作技艺始于三国时期,距今已有1700余年历史。罗冬元家族世代相传制作铜锣的手艺,到他手上已是第六代传承,罗冬元 14 岁初中毕业后就跟随父亲罗顺吉学习铜锣锻造技艺,25岁作为铜锣制作工匠,被调到坛下乡人民公社企业办,专门从事铜锣生产,成为当地技艺最精湛的匠人之一,熟练掌握铜锣制作的所有工艺流程。

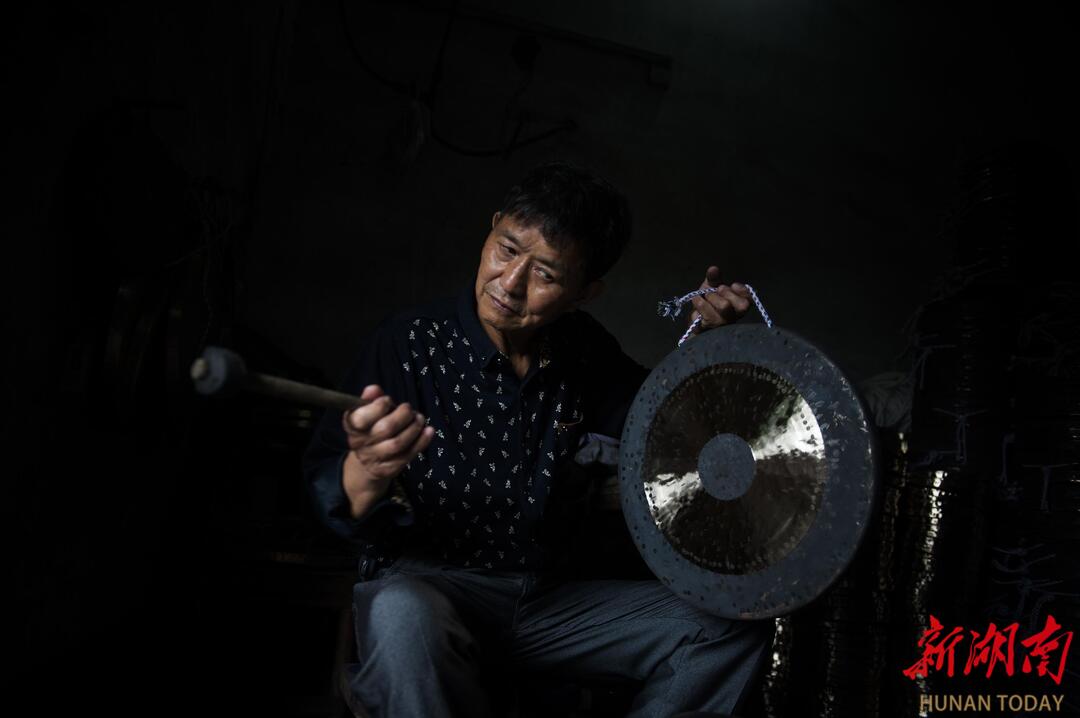

罗冬元根据各铜锣品种,使用多种用锤手法和不同力度,锤打不同锤点,调整其形状和改变厚度来改变铜锣的音效

罗冬元根据各铜锣品种,使用多种用锤手法和不同力度,锤打不同锤点,调整其形状和改变厚度来改变铜锣的音效

1997年,坛下铜锣厂倒闭后,他接过父亲衣钵,创办冬元锣鼓厂,初期年产量仅300面,经过近三十年的创新发展,年产铜锣达5万余面,产品种类扩展到100余种,所产铜锣音质清脆纯净、洪亮悠远,品质优良,经久耐用,还能灵活定制各式铜锣。

“小时候看父辈制锣,一天只能做两三面,全靠手工。”罗冬元回忆道,父亲的一句“这门手艺不能在我们手上丢了”,

面对传统手工艺的日渐式微,他立誓:“祖业不能断,这是民族的根!”

罗冬元从家族式传承,逐渐过渡到开放式授徒,通过手把手传教、老师傅带新学徒及一线岗位实践,四十年来培育了上百名铜锣制作技艺传承人,换来了耒阳铜锣的悠远回响。

守正创新,传统工艺的现代突围

罗冬元深知,固守成规只会让技艺落后,甚至消失在历史的尘埃。为突破效率瓶颈,他查阅资料、画图试验,设计改良,引入空气锤、剪边机等设备,革新锻打、剪边等环节,生产效率和产品质量得到了显著提升,还申请了专利。

工人师傅对刚从炉膛取出烧至通红的铜锣进行反复锻打,将坯料打成铜锣的雏形

工人师傅对刚从炉膛取出烧至通红的铜锣进行反复锻打,将坯料打成铜锣的雏形

但他始终坚守核心工艺——调音,坚持手工定音,“机械无法取代人耳对音色的敏感”,实现机械化与手工的平衡。他创新铜、锡、合金配比,结合现代声学仪器调音,使铜锣音准精度提升30%,产品被专业乐团采购。不断研发微型工艺锣、音疗器具等文创产品,让非遗融入日常生活,获得材料与技术的突破。

从长江以南到北方少数民族聚居地,罗冬元走访调研,定制差异化产品,并在全国十大省会城市设立直销店,产品畅销全国20多个省份及东南亚,海外订单占比达20%。2024年销售额突破400万元,同比增长10%,实现了市场开拓与文化深度融合。

未来愿景,让非遗“活”在时代脉搏

成为国家级传承人后,罗冬元计划更深远:与高校共建研学基地,开发数字化档案,推动非遗技艺的数字化传承”;探索“元宇宙+非遗”虚拟展演,让千年技艺触达年轻一代。“文化要扎根时代需求,才能生生不息。”

定音技艺机械无法代替,完全依靠传承人的悟性和经验的积累,口传身授代代相传

定音技艺机械无法代替,完全依靠传承人的悟性和经验的积累,口传身授代代相传

从深山匠人到非遗大使,罗冬元用锤与火淬炼的不只是铜锣的华彩之音,更是一条传统与现代交融的创新之路。他的故事,是匠心的坚守,是文化的觉醒,更是中国非遗在全球化浪潮中自信前行的缩影。

接受采访间,罗冬元的儿子罗建文接过父亲的“定音”铁锤,眼神中透露出对传承技艺的坚定与自豪,手中反复敲打铜锣的不同部位,专注于锣面轻敲碎打,耳听目察,寻找定音部位,第七代传承人已悄然接过父亲的“接力棒”。

一审:吴雅敏,二审:陈鸿飞,三审:徐德荣