华声在线10月17日讯(通讯员 欧玮毅 图 钱辉)石灰岩群山中,4800余枚朱红印章依山势铺展,从先秦图腾到明清篆刻,商代“亚禽氏”印的粗犷与汉代“汉倭奴国王”印的规整交织,构成一部立体的中国篆刻艺术史。这座坐落于常宁庙前镇的“中国印山”,以文化为根脉、研学为桥梁、文旅为纽带,在南岭余脉间书写着文脉传承与乡村振兴的双重答卷。

丹崖凿印:千年文脉的山水留存

“要把篆刻艺术从书本里‘请’出来,种在山水间。”中国印山缔造者吴国威的初心,化作了石灰岩上的文化印记。2003年,年过六旬的他带着两万元稿费进山,带领工匠以绳量坡、以指南针定位,在坚硬岩石上开启凿印工程。每枚印章需经19道工序精心雕琢,景区核心的“天下第一印”尤为惊艳——以“鼎”为原型,印身嵌刻96枚印章,祥龙印纽搭配四方瑞兽,尽显中华文明的深厚底蕴。

这份执着造就了“一山三城”的文化格局:中国名人名章城汇聚历代帝王将相、文人墨客印章,秦印的方正与汉印的灵动尽显时代风貌;中国书法城收录700余件书法石刻,将王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》化作印章肌理,篆隶草楷行五体俱全;中国纪念印章城则以名言警句、肖形图案传递文化内核,整体规划摩崖镌刻印章5000枚以上,堪称“中华一绝”。

常宁市文化旅游发展有限公司接掌印山运营后,以版画艺术为破题点,构建起多元传承矩阵。依托1800平方米专业创作基地,面向农民工匠、校园师生等群体开设公益培训班,实现从个体创作向集群化发展的跨越。此举不仅激发了基层艺术活力,更让常宁“中国民间文化艺术之乡”“中国版画之乡”的金字招牌,在文旅融合的浪潮中愈发璀璨夺目。

实景研学:印文化的活态传承

“拓包起落间,先秦古玺的纹样就显形了,比课本生动百倍。”湖南师大附中的学子在印山研学基地的感叹,道出了“印文化”传承的新路径。

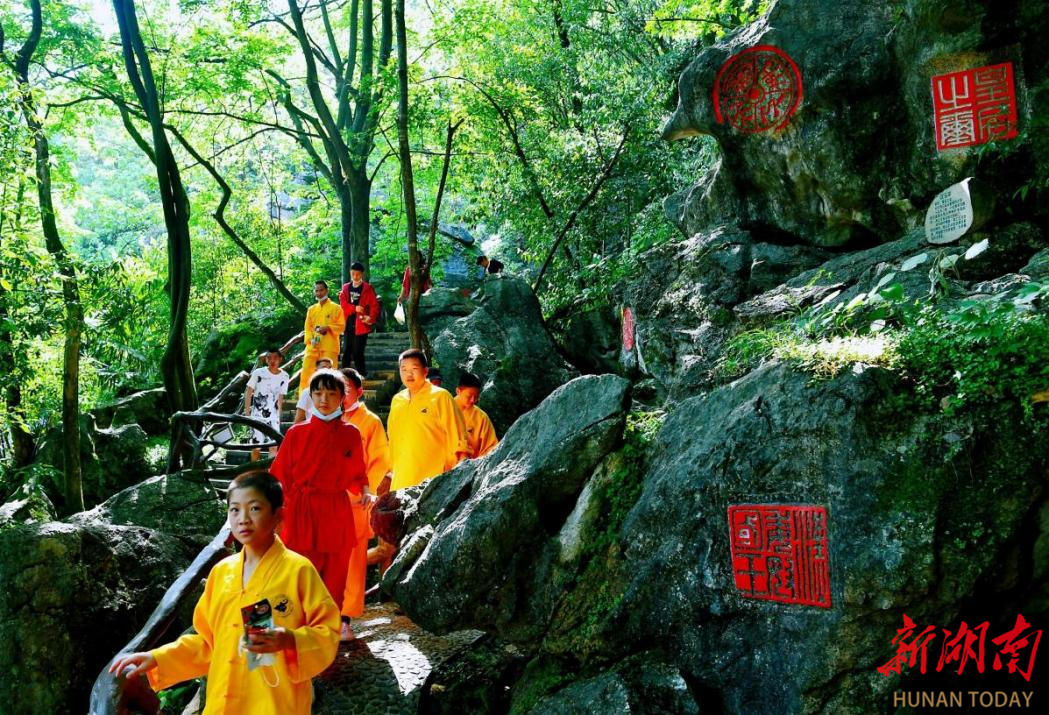

在专业传承体系支撑下,中国印山进一步以研学为抓手激活文化生命力。作为国家4A级景区与省级研学基地,这里以“探究印山文化,寻访华夏文明”为核心理念,构建起特色研学体系。依托“印山全书”实景课堂,景区将4800余枚摩崖印章转化为鲜活教材,学子沿山径探寻秦汉至明清的印章演变,在导师引导下解读“方寸之间有天地”的文化哲思。目前已开发成长励志、人文历史、红色文化等8大系课程,涵盖篆刻体验、古建探秘、地质考察等多元内容,配套1500亩户外研学场域与269个监控全覆盖的安全网络,为实践体验保驾护航。

篝火晚会上,科学实验讲解与民俗表演交织;中田古民居研学中,学子穿行青石板巷,观察榫卯结构与排水系统的古建智慧……创新业态让研学更具吸引力。2025年上半年,基地接待研学游客1.5万余人次,客流量同比激增40%,带动周边文旅消费超200万元,成为全省旅教融合的“常宁研学示范案例”。

文旅织网:乡村振兴的实践答卷

“守着印山开商行,每月收入比打工时还高。”90后村民蔡晓蝶的“印心商行”里,篆刻纹样丝巾、印章造型书签等文创琳琅满目。2019年借“湘村636”项目返乡后,她带动5名村民掌握篆刻技艺,让“指尖技艺”变“增收利器”。

印山所在的庙前镇,已形成“景区带村”的发展格局:依托印山研学品牌效应,全镇建成民宿宾馆18家、特色农庄73家,2024年研学旅游接待量突破30万人次,先后获评“湖南省研学实践教育基地”,直接带动500余名村民在家门口就业。渔罗公路串联起印山与5360亩百万樱花园,“文化+生态”的组合让“最美农村路”成为“富民路”。

近年来,常宁市以印山为标杆,探索“文化IP+研学实践+乡村振兴”路径,聚焦印山、塔山等核心景区推动全域融合,2024年全市旅游总收入达65.77亿元,同比增长15.62%,全年接待游客589.82万人次;百万樱花园成功创建国家3A级景区,水口山工运馆同步晋级国家4A级景区,文旅品牌矩阵持续扩容。

文旅“花正艳”,振兴“势正酣”。如今的常宁,正以解锁文化内涵的“妙法”激活印山摩崖底蕴、以升级研学服务的“硬招”夯实文旅体验根基、以激活乡村潜力的“实策”唤醒山水田园活力,持续拧紧文旅发展“动力阀”,在文化赋能乡村振兴、全面建设现代化山水田园新常宁的赛道上奋勇争先。

一审:吴雅敏,二审:陈鸿飞,三审:徐德荣